|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

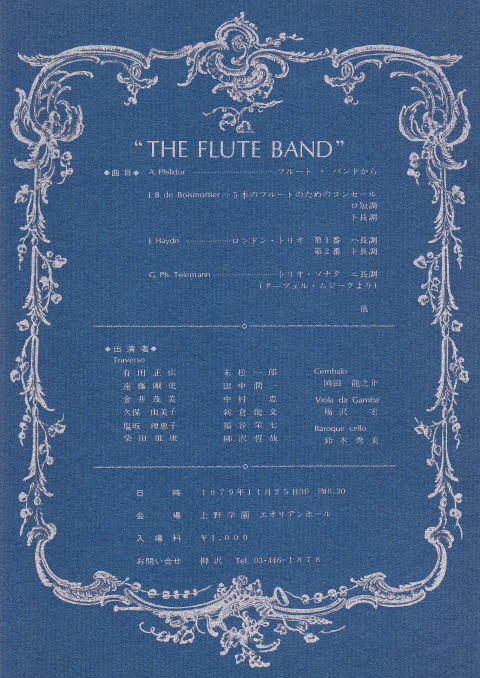

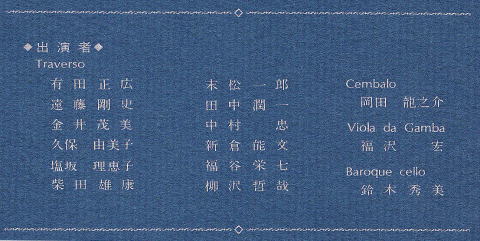

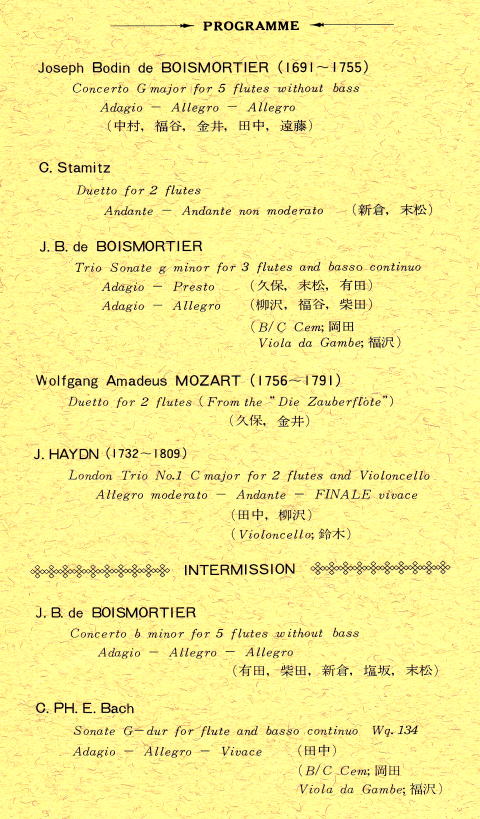

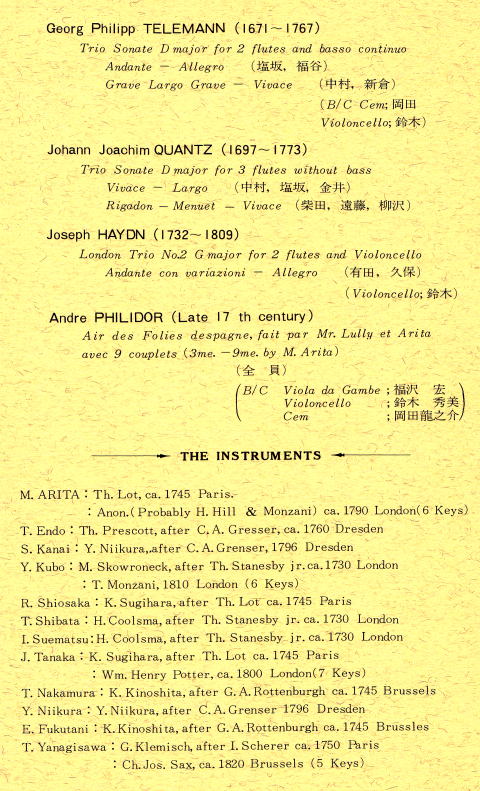

(10/4) 今年もまた、きんもくせいの香る季節になりました。 さわさわっと冷たい風が吹いて、この香りがただよってくると、 ついついセンチメンタルな気分になってしまいます。 上の娘は今年の春、音大(クラリネット科)を卒業して、 今は都内の小学校で、障害者教育の道を歩んでいます。 学生時代からのボランティア活動も相変わらず続けており、 休日などは施設のバス遠足で、牧場やら林間施設やらに マンツーマンの付き添いで動き回っています。 (クラリネットや譜面台もかかえて行きます。) そんな活動の中で必要なのか、便利なのか、わかりませんが、 少し前から彼女はギターを習い始めました。 クラシックギターではなくて、歌を歌うための フォークギター、というのですか?詳しくは知らないのですが、 要するに、コードを奏でて弾き語りをするわけです。 昨日の夜、「マドンナたちのララバイのCD持ってたら貸してくれ」 というので、「おうよ!」と言って、さっそく探し始めました。 そして出てきたのが、4,5年前に買ったCD全集。 「フォーク・ポップス 黄金時代」  うわー、こんなの持ってたんだ! なつかしい、なつかしい、 さっそく手当たり次第に聴いてみました。 神田川、あずさ2号、いちご白書、冬が来る前に、恋人よ、SACHIKO・・・ 夢と希望と、あれにもこれにも燃えていた20代、 独立開業して、四苦八苦していたけど、めちゃ楽しかった30代、 そんな時代の心情が一気によみがえってきました。 私は決して歌謡曲おたくではなかったのですが、 車で営業に出てラジオをつけたら、その時に流行っている歌が 日に何度も何度も流れてくるのですから、 好むと好まざるとにかかわらず、いつのまにか覚えてしまいます。 まあ、きらいじゃなかった、というよりはむしろ好きでしたからね。 聴こえてくる曲によって、その時々のなつかしい場面が あざやかによみがえってきます。 「唄は世につれ、世は唄につれ」とはよく言ったものです。 今流行っている歌は、ほぼ全く知りませんが(笑) 今の若者たちも、何十年後かには、 その曲を聴いて、今の時代を懐かしむのでしょうね。 娘のおかげで、思いがけない時間を過ごすことができました。 でも、この全集には「マドンナたちのララバイ」は入ってなかった。 あちゃ〜! (10/11) 十万載一遇のチャンスを逃しました。(泣)  私が乗っている車の走行距離メーターです。 昨日、都心方面に出かけた帰り道、ふとメーターを見ると、 あと13kmぐらいで10万の大台に乗ることに気が付きました。 それからというもの、数キロ走るごとにメーターに目をやり、 10万かっきりになったメーターを、絶対にカメラに納めたいと、 カメラを助手席に置いて、その時を待っていたのです。 今日は合奏団の練習日、 練習会場に着いたときに、9ゾロが揃ったのです。 よっしゃぁ〜、これで帰りにちょっと走って「夢の10万」を撮るぞ! と思いながら、2時間半の練習を済ませました。 終わってから、次の演奏会はどうしようか、とか 次回の練習は休む人はだれか、とか わいわいしゃべりながら、じゃあまたね〜、と別れたのです。 で、気がついたときは、会場から200mばかりのところにある 外環の「和光」入口から、ひょいと高速に乗ってしまっていました。 あ"ーーーーーーー!!!! ・ ・ ・ ・ 時すでに遅し・・・ まさか、こんなことで路側帯に止まるわけにもいきません。 降りたときには、無情にもメーターは進み(あたりまえ) なんとか体裁を工夫はしてみたものの、 こんな絵しか撮れませんでした。  がっくり。 このあと、100005とか100010とか撮ってみましたが、 ぜ〜んぶ空しい・・・ え? それよりも、たった3〜4kmの距離で高速なんかに乗るな? ・・・ごもっともです。 (10/20) 18年ぶりに、トラベルソ(バロック時代のフルート)が戻ってきました。  グレナディラという木と、象牙でできています。 指の穴を押さえるキーは1つだけ。 穴は全部で7つです。(裏側にはありません) 昔の音楽仲間Tさんの奥様がフルートを吹いていて、 トラベルソを吹いてみたいということでしたので、 その時、私はすでに吹くのをやめてしまっていたので、 いいよ〜、と、お貸ししていたというわけです。 昨日出席したバロック音楽の例会は、 こういった古楽器を使って合奏する仲間も数人いて、 そういえば私も持っていたぞ、と思い出し、 Tさんに聞いたら、奥様もすでに吹いていないということだったので、 それじゃあ、ということで里帰りと相成ったわけです。 ・・・ 私が古楽器にぞっこんのめり込んでいたのは、今から30年前です。 現在も続いている合奏団の団員の中に、やはり古楽器の好きな仲間がいて、 トラベルソ、バロックオーボエ、リコーダー、 ヴィオラ・ダ・ガンバ、チェンバロ、 といった編成でアンサンブルを楽しんでいたのです。 (まだ、私のお腹が出っ張っていない時代です。(笑)) 当時ついていた先生が、今やこの世界で知らない人はいないという 世界的トラベルソ奏者の有田正広さんです。(偶然にも私と同い年!) そのころは桐朋学園大学に古楽器科ができたばかりで、 トラベルソやリコーダーの学生さんたちと、 私のような一般の弟子とがいっしょになって、 演奏会を開いたこともあります。 これがそのときのチラシとプログラムの一部ですが、 なんと、この私が有田先生と3曲も合奏をしているのです。 歳の功というか、早い者勝ちというか、ただただ古き佳き昔の為せる技で、 今ではとても考えられないようなことです。 まさに、このプログラムは、私の宝物の筆頭にあげられるでしょう。     おそらくこの印刷物は、歴史的価値(笑)があるのではないかな、 と思いましたので、ちょっとデータが重くなりますが、 詳しく載せておきました。 写真は一番上の右端が私です。(おなか出てなーい!) 左端が有田先生。

30年前の面々(みんな若い!)ここに写っている(私を除く)多くの方は、 現在、古楽界の第一線で活躍されています。 ところで、また、古楽器に対する血が沸いてきました。(笑) (10/27) 好みが変わる、ってことをよく言いますが、 音楽の世界にも、それはご多分にもれずあることで、 昨日のバソンの演奏会で、つくづくそれを実感しました。 バソンとは、フランス式のファゴットのことです。 20世紀の中盤までは、ファゴットの主流だったそうですが、 その後、今我々が使っているドイツ式のものにとって代わられ、 今では、フランスのオーケストラの半分くらいと、 あとはごく一握りの愛好家が持っているに過ぎない、 ”知る人ぞ知る”楽器になってしまいました。 現在では、ドイツ式をファゴット、フランス式をバソンと呼ぶそうです。 ひとことで違いを言うと、なんといっても、その音色です。 ファゴットが、少しくすんだ地味な音色だとすると、 バソンのそれは、明るくあでやかな、何と申しましょうか、 つまり、悪く言えば、けたたましく野性的で、遠慮のない音。(笑) (ゾウのパオーンっていう鳴き声を再現するにはバソンしかないな。) 私がその音にあこがれたのは、 パリ・バロックアンサンブルという、ランパルが率いる合奏団で、 ポール・オンニュという人が吹いている音をレコードで聴いてからです。 「普通のファゴット(の人)に比べて、なんて明るく洒落た音なんだろう!」 実はその時私は、バソンという楽器を知りませんでした! オンニュは”ファゴットをそういう音で”吹けるのだろう、 と思っていたのです。 それ以来、私がファゴットに求めたのは「バソンの音」なのです。(笑) ポッコリした、丸くひょうきんな音ではなくて、 ベーベー言うような、明るく平べったい音。 そんな音を求めて、リードを選んだり、吹き方を工夫したり・・・ いやはや、知らないとは怖いものです。 しかし、違う楽器で、その手の音が出るはずもなく、 さらに言えば、弦楽器の入ったアンサンブルを楽しむがために、 チェロの代わりをファゴットでやろうとするものですから、 チェロの音をお手本にして音作りをするなど、 おかげで私のファゴットの音は、 ファゴットでもない、バソンでもない、もちろんチェロにもなれない(笑) かなり「独自の世界」を築いてしまったのかもしれません。 そして、昨日、初めてバソンの生の音を聴く機会に恵まれました。 ・・・(汗) う〜ん、ついていけない。(笑) もう歳も歳だし、後ろの方で、遠慮がちに吹いていくには ファゴットの方がいいなぁ。 バロック音楽のように、フルートやヴァイオリンなど、 異なる音色の楽器同士が、差を際立たせていくような音楽なら 大きな問題にならないのかもしれませんが、 古典派以降の曲では、みんなといかに溶け合うか、ということが ”嫌われない”ためにも(笑)、非常に重要なことなのです。 そのためには、バソンの音は他の楽器に対して”異質”過ぎるのです。 たぶん、オーケストラで使われなくなった大きな理由は、 こんなところにあるのではないでしょうか? ちょっと目立ち過ぎ。どんなに小さい音で吹いたって、 お、あそこにバソンがいるぞ、ってわかってしまいます。 指揮者は、「そこ、もっと小さく」とか、「もっとゆっくり」とかは言えますが、 今吹いている人に、「君、音質を変えて!」とは言えませんからね。 おのずから、新しく団員募集する際には、 「ファゴット奏者求む!」となっていったのでしょう。 とはいえ、音楽とは嗜好の世界です。 好きなものを、好きにやればいいのであって、 私はバソンに限らず、現代楽器も、古楽器も、 どれも否定をするつもりもありません。 嗜好の合う人たちが集まって、楽しめれば万歳です。 そんな人たちを否定したり、非難する人たちは、きらいです。 ちなみに、のだめカンタービレの第16巻が、バソンの巻だそうです。 吹いてる人は”ポール君”とのこと。(笑) (10/29) 娘の学園祭の手伝いをやっています。  7人グループでなにかをやるのでしょう。 デジカメで撮った先生の写真を切り抜いて、 昨日の夜、ちょいちょいと原稿を作っていました。 う〜ん、結構いいセンスしてるなぁ。 しかし、ユニクロから買ってきたトレーナーは、ぴったり7枚。 げげ、1枚も失敗できないのか!緊張するなぁ。 私は材料屋で本当に良かったと思います。 毎回毎回、お客様から預かった素材に、 「失敗しやしないだろうか」、という気持ちで プリントをしなければならないのは、 結構つらいものがありますね。 昔、印刷屋をやっていたときもありますが、 その場合は、素材(紙)はこちらで用意するものであり、 仮に何百枚失敗しようと、予備紙というものがありますから、 別に緊張するなどということはありませんでした。 しかし、預かった素材となると、話は別で、 それが高価で貴重なものならなおさらです。 たった数千円の代金を稼ぐのに、何万円もの素材を傷めて、 弁償ということになると、笑い話じゃあ済みませんからね。 やはり、こういう転写プリントのようなビジネスは、 「こちらで用意する素材」ということが重要なキーワードになりますね。 100歩譲って、走って買いに行ける素材。 今回も、やる前から「失敗したら、近くのユニクロに走ろう!」(笑) と、思いながらい作業に取りかかりました。 幸い、大きな失敗もなく作り終えましたが、 まだまだ、渡すまでは油断は禁物。 こちらが勝手に良いと思っているだけで、 私が気がつかない、どんなクレームが待っているかもしれません。 ま、ただでやってあげることですし、 多少のことは大目に見てもらうつもりですが・・・(笑) |

▲TOPへ